二十四節気(にじゅうしせっき)、

七十二候(しちじゅうにこう)のように、

四季の移ろいに節目があるのをご存知ですか?

今回はそんな二十四節気、七十二候を

子供にも分かりやすく解説してみます。

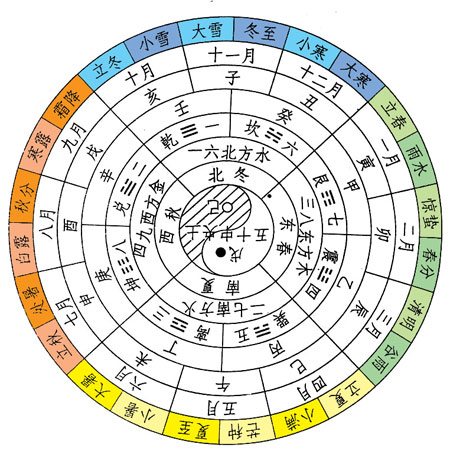

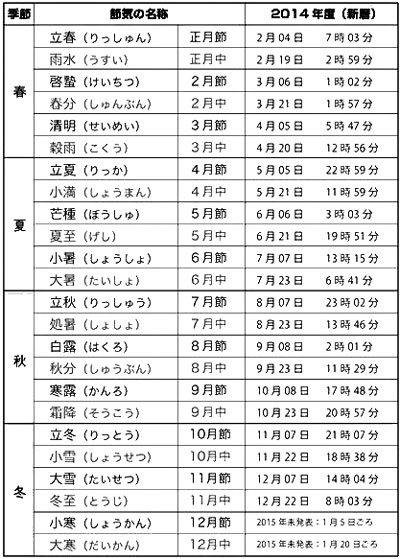

二十四節気とは簡単に言うと1年を24の期間に分けたものです。

こうする事により、季節の変化を知り農作業や生活に役立てていました。

もともとは古代中国で二十四節気が考案されたのですが、

当時は月の満ち欠けに基づいた太陰暦よる日付が使われていました。

しかし、これでは太陽の動きによって作られる季節との間に

ずれが生じてしまい、農耕に不便なので二十四節気が考案されたのです

その二十四節気を、さらに3等分にしたのが七十二候となります。

- 二十四節気(にじゅうしせっき)

- 七十二候(しちじゅうにこう)

この2点について、さらに詳しく解説してゆきますね。

まずは二十四節気は1年をどのように分割しているか?

二十四節気(にじゅうしせっき)

地球は自転しながら太陽の周りを公転しています。

簡単に言うと地球はクルクル回りながら、

太陽の周りをぐるっと回っているのです。

この太陽の周りを1周回る間に、地球は365回も回っています。

この365を日付にすると1年になるのですが、

これを24分割したのが二十四節気となります。

夏至と冬至の「二至」と、春分と秋分の「二分」で4等分にしたのが、

春夏秋冬の四季になりますが、これはご存知ですよね。

その四季それぞれの中間にあたる、立春、立夏、立秋、立冬の

「四立」を入れて八等分したのを「八節」といいます。

こうすることで一節の長さは45日となるのですが、

この一節をさらに3等分に分けて、15日づつに分割したものに、

それぞれ名前を付けたのが二十四節気となります。

ただ、もともとは中国で考案されたものなので、

中には日本の気候と合わない表現なども含まれています。

では、さらにそれぞれを3等分にした、

七十二候とは、どのようなものなのでしょうか?

七十二候(しちじゅうにこう)

七十二候は、二十四節気をさらに3等分にして5日ずつに分けた期間です。

それぞれの名称は気象の動きや、動植物の変化からきています。

二十四節気は中国のものが、そのまま使われていますが、

七十二候は、日本の風土に合うように改訂されています。

このように二十四節気や、七十二候などを意識すると、

季節の移り変わりを、より深く感じることが出来ると思います。

小さなお子さんには、ちょっと難しいかもしれないですが、

「季節の変化には名前がついてるんだよ」

「今日は立春といって春が始まる日なんだよ」

みたいな感じで、ここで覚えた事を教えて上げて下さい。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。